2025年4月26日下午,由集成电路学院主办、AFMD实验室承办的“喻园•育芯”讲坛第102期在光电信息大楼C677会议室顺利举行。本次讲坛特别邀请到中国振华(集团)新云电子的潘齐凤正高级工程师,带来题为《电容器分类、性能特点及技术发展趋势》的精彩报告。本次讲坛由我院电子科学与技术系张光祖教授主持,华中科技大学李康华副教授以及众多师生代表参加了此次交流会。

讲座中,潘齐凤工程师围绕电容器展开全面且深入的讲解。首先概述了电容器的原理及其主要分类,电容器储存电荷的能力与极板材料、面积等参数紧密相关,不同电容器技术各有优劣。同时介绍了公司生产的陶瓷、钽电解、铝电解等主打电容器产品,以及天然材料制作的特殊电容器和新型硅电容,新型硅电容因与集成电路制造工艺高度兼容,未来有望在部分领域取代陶瓷电容器。

在结构特性方面,潘齐凤工程师细致剖析了不同类型电容器的基本结构,像制作难度大的陶瓷电容器和实现技术革新的固态铝电解电容器等。从功能性和可靠性两方面解读电容器性能,并结合实际案例,生动讲解了电容器在电路滤波、高频震荡等广泛场景中的应用,以及温度、湿度等外部环境因素对其性能产生的影响。

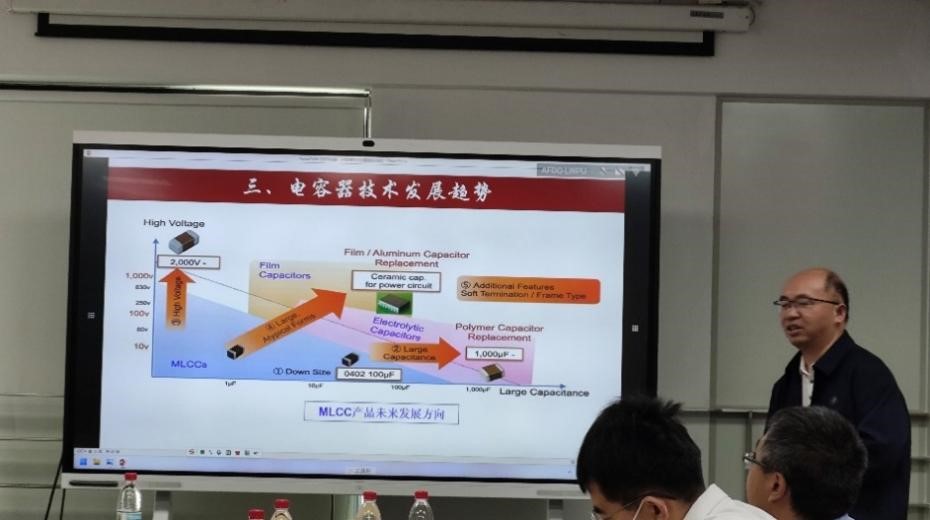

谈及电容器的发展,潘齐凤工程师系统梳理了其从1745年雏形出现,历经电磁感应发现、工程化应用,到20世纪90年代技术成熟,再到如今新型材料探索的完整发展脉络。点明电容器发展趋势与电容公式的内在联系,指出其发展主要围绕新材料研发、结构改进以增大极板面积、优化材料厚度等方向展开。以行业领先电容产业公司产品为例,介绍了具体发展方向和技术创新。潘齐凤工程师认为在未来陶瓷电容器将会不断朝着小型化、大容量、高电压、高能量密度、低ESR和低ESL方向发展,同时举例介绍了几种重要电容器的主要发展趋势:薄膜电容器采用叠层技术实现片式化,采用复合材料实现高储能密度(3 J/cc),采用新型材料实现高温(175°C)工作电压,采用新型电极设计技术实现更高工作电压,通过新工艺和筛选技术提升可靠性等级;钽电容器朝着类超级电容器设计,实现大容量(法拉级)、高比容钽粉应用及无引线框架设计,实现小型化和低寄生参数(ESL),采用导电聚合物等新材料,实现超低ESR(5 mΩ),采用新型电极材料,实现高温工作(230°C),通过新工艺和筛选技术提升可靠性等级。

在互动交流环节,现场师生与潘齐凤工程师对电容器相关制备进行了深入讨论。与会师生对电容器产业的企业需求和产业应用表现出浓厚兴趣,踊跃提问。本次交流围绕电容器未来发展、应用问题、校企合作等方面展开。关于复合陶瓷电容器,探讨了其目前无产业化的现状,未来可能将陶瓷与薄膜材料结合的发展方向,现有的材料表面修饰、全有机掺杂、无机纳米材料掺杂等技术路线,以及日本公司利用材料基因工程和计算技术研发全无机复合材料的情况,还分析了常规无机陶瓷材料因压电效应和温度特性缺陷难以完全占据特殊细分业务领域市场的问题。针对新型电容器系统中的硅电容,交流了其通过光刻增加表面积、温度特性好、可靠性高、可集成的优势,提及其虽然存在损耗较大,深度充放电发热,但在正常电压变化幅度小情况下发热不严重,且损耗介于传统电容器和电解电容器之间的特点。还提出了通过喷雾、紫外光固化制作已商业化的塑料膜技术及能否借鉴到陶瓷材料制作上的思考。在电容器电压特性方面,指出二类、三类陶瓷压电特性明显,且因材料本身特性尚无有效解决办法,目前没有不存在该问题的出色产品。这些讨论帮助参会成员加深了对电容器材料、性能、工艺、应用及产学研合作等方面的认识,为相关领域的研究与发展提供了思路与参考。

报告人简介:

潘齐凤,正高级工程师,博士,现任中国振华(集团)新云副总经理,全国电子设备用阻容元件标准化技术委员会委员,中电元协科技委委员,主要从事钽、铝、陶瓷、薄膜电容器设计制造、可靠性及应用等研究工作,主持参与完成“大量薄型片式钽电容器型谱”、“无源元件检测公共服务平台” 、“中高压导电聚合物钽电容器工艺技术攻关”等10余项省部级科研项目工作,发表论文10余篇,授权专利20余件,参与编写国家及行业标准4项。